◎TPP加盟で自給率は下がると追及。玄葉・国家戦略相、否定できず

○紙智子君 日本共産党の紙智子でございます。

TPP問題について質問いたします。

地球温暖化の影響による異常気象は深刻な食料不足に拍車を掛け、飢餓人口を半減させるどころか、逆に十億人にまで拡大をしています。そして、再び原油価格や食料価格の上昇が起こって、この事態がますます悪化しているという中で、我が国が国内の食料自給率を高めていくということは真剣に追求されなければならないと思います。

まず、この点について菅総理の御認識を伺います。

○内閣総理大臣(菅直人君) 現在、世界的にもちろん人口も増えておりますし、場合によっては穀物を他の用途に使うといったこともあったり、あるいは干ばつ等の影響もあって、食料の不足というものが心配されているということは認識を共通にいたしております。我が国においても、我が国はある意味、食料の輸入大国でありますので、そういう立場も含めてこの問題についてしっかりと対応していかなければならないと、こう考えております。

○紙智子君 衆議院の予算委員会で我が党の志位委員長は、食料自給率五〇%と関税ゼロをどうやって両立するのかという質問に対して、菅総理は、農業改革の方向性が出てくる中で五〇%の自給率というものも両立できる方向性を目指したいというふうに答えられました。

これ、具体的に中身はどういうことなのか、どういう形で五〇%にしようということなのか、お聞かせ願います。

○委員長(前田武志君) 鹿野農林水産大臣。

○紙智子君 総理、総理の答弁をお願いします。

○委員長(前田武志君) まず鹿野大臣。

○国務大臣(鹿野道彦君) 今、基本的にTPPに関しましては、何遍も申し上げますけれども、交渉参加するかしないかはまだ決めていないわけであります。

そういう中で、今日のこの第一次産業の状況というものを踏まえた中で、やっぱり思い切って新たな展開をしていかなきゃならないと。こういうようなことから、これからのこの戸別所得補償の在り方、あるいは五年後のこの姿をどう展開、展望していくか。あるいはまた、六次産業化におけるところの思い切ったこの活用によって地域にどう定着させていくか。そしてまた、表示政策を中心とするところの国民の食生活に対する安心、安全をどう確立していくか等々。また、輸出の市場拡大と、こういうふうなことから輸出をどう展開していくか等々。

そして同時に、このEPAを推進する中で、当然国内対策というふうなものも必要になってくるわけでありますから、その財源等々をどうするかということも含めて今検討しておるところでございます。

○内閣総理大臣(菅直人君) 御承知だと思いますが、平成三十二年度にこの食料・農業・農村計画では、カロリーベースで五〇%、生産額ベースで七〇%という食料自給率目標を掲げております。現在はカロリーベースでは四〇%でありますが、生産額ベースでは七〇%にほぼ達しております。

そういう中で、もう一つの観点を申し上げますと、これもよく言うことですが、現在のこの議論は必ずしも、経済連携の問題と関連する部分と、それとは独自に、現在日本の農業自身が、例えば就業している人の平均年齢が六十六歳であるとか、あるいは農業生産の額がこの十年間どんどん下がってきているとか、こういう問題があるわけであります。ですから、私は、そういう農業の再生のための改革を進めることが結果として、カロリーベースはこれ穀物の量に極めて相関関係が高いわけですけれども、生産額というものでいえば既に目標に達しておりますが、しっかりと我が国が農業としても活力ある農業として成り立つ、両立する方向はあり得ると、こう考えております。

○紙智子君 なかなかどう両立するかの中身が伝わってこないんですが、次に農水大臣にお聞きします。

昨年、閣議で決めた食料・農業・農村基本計画、この中身について、「食料自給率向上に向けた取組」というところがあります。そこのところを読み上げていただきたいと思います。

○国務大臣(鹿野道彦君) 食料自給率の向上に関しましては生産面と消費面というふうなことがありますけれども、とりわけその中で生産面におきましては、小麦というものを八十八万を百八十万トンに、そして米粉用米を五十万トンに、あるいはまた飼料用米を七十万トンに、そしてまた大豆を六十万トンに等々、そういう農産物の国産の生産体制を拡大をしていくと、こういうこと等々を含めて自給率の向上に取り組んでいくと、こういうふうなことであります。

○紙智子君 今かいつまんでお話ししていただいたように、つまり、平成三十二年度までにカロリーベースでいうと四一%から五〇%にと。今、生産額の目標もありましたけれども、そのための言わば戦略作物として小麦の生産拡大を位置付けているわけですよね。

現在、国内の小麦の生産量というのが八十八万トンということでありまして、これをどこまで拡大する計画でしょうか。

○国務大臣(鹿野道彦君) 今八十八万トンでございますけれども、基本計画における小麦の目標というものは、生産数量の目標というものは百八十万トンというふうに考えております。

○紙智子君 それで、菅総理にお聞きしますけれども、このTPPで関税が撤廃ということになったらこの国産の麦というのは増やせなくなるんじゃないでしょうか。

○内閣総理大臣(菅直人君) 今、農業について戸別所得補償制度を今年度から取り入れております。そういったいろいろな政策を総合的に進めることを含めて、今農水大臣からもありましたように、カロリーベースあるいは金額ベースありますけれども、カロリーベースにおいても自給率五〇%を目指していくと、そういう考え方に立っております。

○紙智子君 答えになってないんですけれども、関税を撤廃した場合に、やっぱり戦略的に穀物で引き上げようということで麦を一つ中心に置いているわけで、関税が撤廃されたらそれを上げるということはできなくなるんじゃないでしょうか。もう一度お願いします。

○内閣総理大臣(菅直人君) 私はまさにそういう議論をお願いをしているわけですけれども、例えば戸別的所得補償、あるいはそういう形を取れば、米については今まではどちらかといえば価格維持政策でありましたけれども……(発言する者あり)ちょっと静かにしてもらえますか。価格維持政策でありましたが、いわゆる所得政策というものも加味しておりますし、欧米においてもそういう政策は取られていると理解しておりますので、そういうもののいろいろな組合せによってそうしたことが可能になるようにどうすればよいのか、そのことをまさに現在議論していただいているところです。

○委員長(前田武志君) 非常に声の大きい方がこの質疑者の後ろにおられますので、是非もう少しトーンを下げていただくようにお願いをいたします。

○紙智子君 もしTPPに参加した場合に、これは、小麦は今でさえも九割輸入していますよね。だから少ないんですけれども、これ自身も増やせないということになると、自給率は上がるどころか逆に下がるんですよ。だから、二十二日の衆議院の公聴会のときに全中の冨士専務が来て、小麦の国家貿易がなくなることについては、基本計画はまさに実現できない、絵にかいたもちになると述べたんですよ。やっぱり関税を撤廃して自給率を上げるということは、これできないということなんですね。

それで、玄葉大臣にお聞きします。

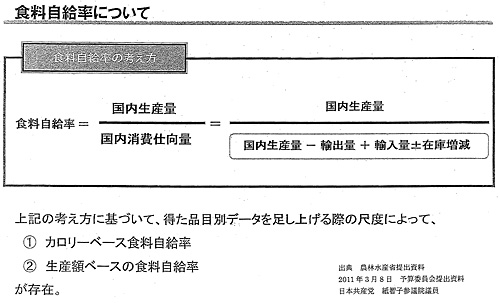

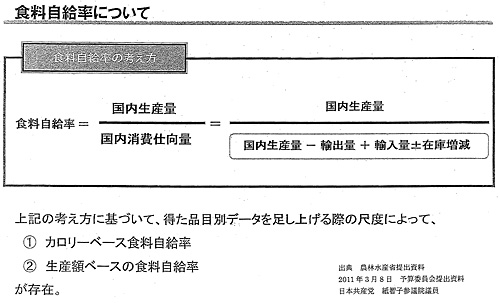

大臣は、輸出を増やせば自給率は上がるというふうに言いました。資料が配られていると思いますけれども、これはFAOが定めている食料自給率の計算式です。これで見ますと、輸入が増えれば一気に自給率は下がると。関税がゼロになって輸入が増えたら、それ以上の量の輸出をしなければ自給率は、これ下がるわけですよね、そうですよね。

○国務大臣(玄葉光一郎君) そこはおっしゃるとおりです。

| |

| PDFファイルはこちらをクリック | |